環境省/経産省:「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」の概要

環境省「中央環境審議会 循環型社会部会 太陽光発電設備リサイクル制度小委員会」と経済産業省「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ」合同会議が開催され、「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が2025年3月28日に中央環境審議会会長から環境大臣に意見具申されました。

今回のトピックでは、本合同会議で取りまとめられた制度案の概要、議論の背景や経緯などを整理していきます。

(検討会各回に関してはこちらから ⇒ 第1回、第2回、第3回、第4回/第5回、第6回、第7回、第8回、第9回)

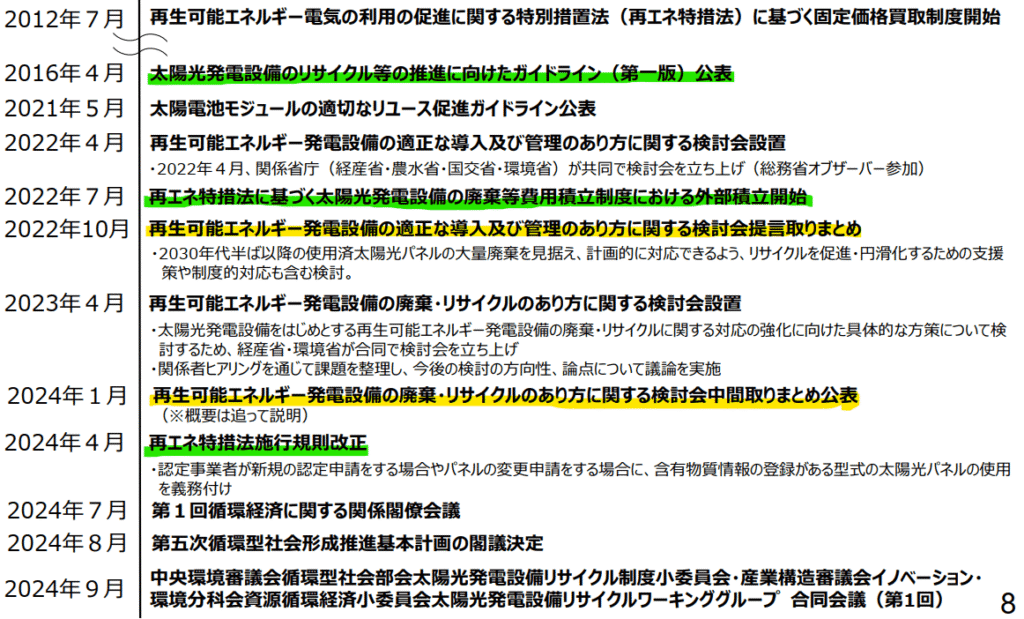

合同会議(審議会)開催までの背景と経緯

2012年のFIT制度が始まって以降、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの導入が進み、2023年度には電源構成における太陽法発電の比率は9.8%(再エネ全体で22.9%)まで増加しています。

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、2040 年度の電源構成における再エネ比率を4~5割程度(太陽光発電は23~29%)にする見通しが示されています。

2050年に向けたカーボンニュートラルの達成やエネルギー安全保障、輸入依存型資源問題の観点から、再生可能エネルギーの重要性がますます高まっています。

一方で、太陽光発電の急速な導入拡大に伴い、不適切な管理に対する地域の懸念や太陽光パネルの大量廃棄などの課題が顕在化しており、今後の持続的な導入に向けて地域共生や適正な廃棄・リサイクルなどが求められています。

これらの背景から経済産業省・環境省では、リサイクル・リユース推進に向けたガイドラインや廃棄等費用積立の制度化、各種の検討会が開催されてきました。

2023年4月に、西村明宏環境相(当時)は、環境省と経済産業省が共同で太陽光パネルを念頭に、再エネ設備の廃棄やリサイクルについて有識者検討会の立上げを発表しました(関連トピック)。

2024年7月には「循環経済に関する関係閣僚会議」にて岸田首相(当時)から使用済太陽光パネルのリサイクルに向けた制度的対応の指示があり、同年8月の「第五次循環型社会形成推進基本計画」では義務的リサイクル制度を含めた新たな仕組みの構築に向けて検討を進めることが盛り込まれました。

これらの経緯や背景のもと、環境省・経済産業省の合同会議として開催されています。

- 環境省:太陽光発電設備リサイクル制度小委員会

- 経済産業省:太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ

本合同会議では、太陽光発電設備(太陽光パネル)の撤去・廃棄に伴う具体的なリサイクル制度の構築に向けた議論およびパブリックコメントを経て、「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」として取りまとめられました。

総論(リサイクル制度構築に際しての論点)

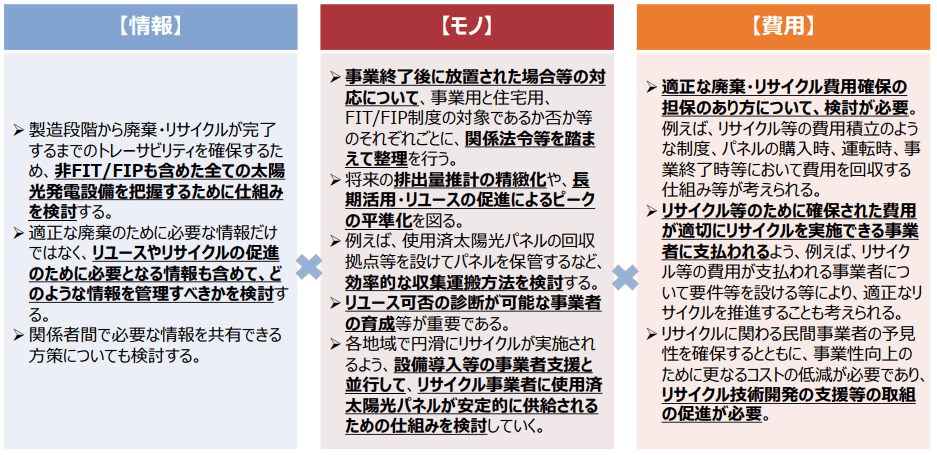

今回の合同会議に先立ち開催されていた「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」の中間取りまとめ(2024/1/30発表)では、太陽光発電設備の廃棄・リサイクルに関する論点を「情報・モノ・費用」で整理されています。

本合同会議においても太陽光発電設備のライフサイクルを通して適切に処理の枠組みを構築するうえで「モノ・費用・情報」の3点から制度的な検討が行われ、総論にて太陽光発電設備の廃棄・リサイクル制度構築において「モノ・費用・情報」それぞれの考え方が提示されています。

モノについての考え方

「排出ピークの平準化」、「リサイクルの推進」、「設備の放置・不法投棄への対応」の3点についての考え方が整理されています。

排出ピークの平準化

FIT施行直後の太陽光発電の導入に伴う排出ピーク時には再資源化施設の処理能力が不足するおそれがある一方で、ピーク後には処理施設が過剰になる懸念があり、3Rの基本原則を踏まえた使用済太陽光パネルの排出ピーク平準化に資する太陽光発電設備の長期安定電源化やリユース促進を合わせて取組む必要があるとされています。

リサイクルの推進

使用済太陽光パネルの再資源化において、本制度が対象とすべき内容が示されています。

- 原則として全ての太陽光発電設備及び太陽光パネル(設置形態や太陽光パネルの種類、普及状況などは要検討)

ただし、コンクリート製の基礎や土台、パワーコンディショナー等の部材は本制度の再資源化義務の対象から外す - 本制度開始以降に廃棄物として排出される太陽光発電設備及び太陽光パネル(制度開始時点で設置済の設備を含む)

- FIT/FIP設備および非FIT/非FIP設備のいずれも対象

- 再資源化義務の対象は、今後著しい排出増加が見込まれる太陽光パネルとする

太陽光パネルのフレームや太陽電池セルに含まれる有価金属は再資源化が行われている一方で、ガラスについてはダウンサイクル~水平リサイクルまで幅広い再資源化が行われる状況であり、プラスチック(バックシートや封止材)やシリコンについては現状ではマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルは技術的・経済的に難しい状況です。

これらの状況を踏まえ、本制度での「リサイクルの質」の考え方が整理されています。

- 重量の約6割を占め最終処分量の削減効果の大きいガラスの再資源化を求めることが必要

- 中長期的に目指す再資源化の質の水準や方向性を示し、高度資源循環の選択を促すことが重要

- 地理的要因や災害等により一般廃棄物として扱われる場合等、やむを得えない場合については一定の配慮を行う

- 環境配慮設計の促進や再資源化の高度化による再生材の品質の向上、再生材の用途・利用拡大が重要

循環型社会形成推進基本法では、廃棄物等の排出者が適正処理の責任を負う「排出者責任」と生産者が製品の使用・廃棄後に適正な再資源化や処分の責任を負う「拡大生産者責任」の考え方が規定されており、本制度では太陽光パネルのライフサイクルを考慮した上で「リサイクルに係る各主体の役割と責任」についての考え方が整理されています。

- 排出者は太陽光パネルの取り外しを自ら行う所有者、又は所有者から取り外しを請け負った解体・撤去業者が該当

- 太陽光パネルは製品の使用期間が長期間であり、廃棄時に製造業者が不存在となることが想定されることや、海外製造業者のシェアが高い状況を考慮する必要

⇒ 製造業者が自ら再資源化を実施する仕組みは、将来的に再資源化の円滑な実施に支障のおそれがある - 再資源化の実施主体を所有者と想定した場合、住宅向けについては産業廃棄物処理に通常関わることのない個人の負担が大きくなることも考慮が必要

- 住宅に設置された太陽光パネルの再資源化については、個人の負担が大きくなることに考慮が必要

- 再資源化の実施については、太陽光パネルが所有者から再資源化事業者まで確実に引き渡され、再資源化事業者が確実に再資源化するよう求めることが適当

太陽光発電設備の放置・不法投棄への対応

再資源化の対象を太陽光パネルのみした場合、制度対象外の部材の放置・不法投棄や適正処理が進まないおそれがあり、制度の趣旨目的に応じて必要な措置を検討することが適当とされています。

事業終了後の太陽光発電設備の放置への懸念を払拭するために、FIT/FIP制度などの既存制度の着実な運用を図りつつ、解体等に要する費用の確保や認定設備情報の自治体への提供、関係行政機関と連携して適切な指導などが必要だとされています。

住宅に設置された太陽光発電設備については、建物解体時に太陽光パネル等が放置される可能性は低いと考えられるものの、空き家の増加等への留意が必要だとされています。

費用についての考え方

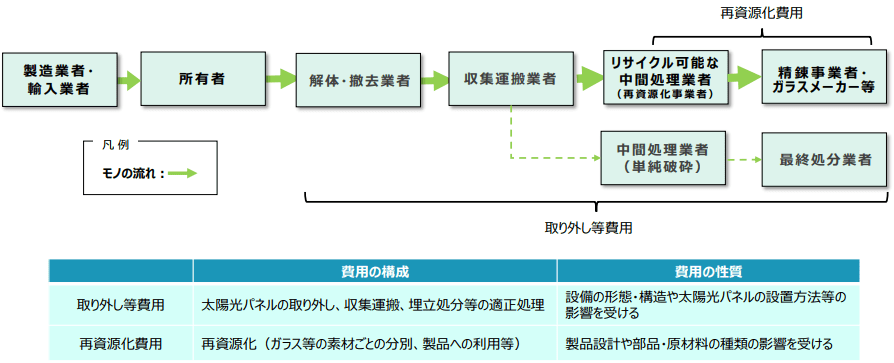

太陽光発電設備を廃棄する場合には、太陽光パネルの取り外し・収集運搬・中間処理・埋立処分等の「取り外し等費用」と、今後太陽光パネルの再資源化を義務化することにより新たに「再資源化費用」が生じます。

太陽光パネルの適正な廃棄・リサイクルを確実に担保するためには、これらの費用が取り外しや処理を行う事業者に適正かつ円滑に流通する仕組み構築が求められ、費用を負担する主体や流れなどが整理されています。

※運営者注記:パブコメ後に、法制的な検討結果から「解体等費用」が「取り外し等費用」に変更にされています

取り外し等費用

所有者は太陽光パネルの取り外し等の責任を負っており、取り外し費用が太陽光パネルの設置方法等で左右されることから、所有者に取り外し等費用の負担を求めることで取り外し等費用の少ない設備の構造を選択につながるとされています。

- 所有者が取り外し等費用を負担することが適当

- 放置・不法投棄防止、遅滞なき取り外し・引渡しの確保の観点から、原則として太陽光発電事業の初期段階に費用を確保しておく

- 既に設置された太陽光発電設備については、事業性への影響の観点から一定の配慮が必要

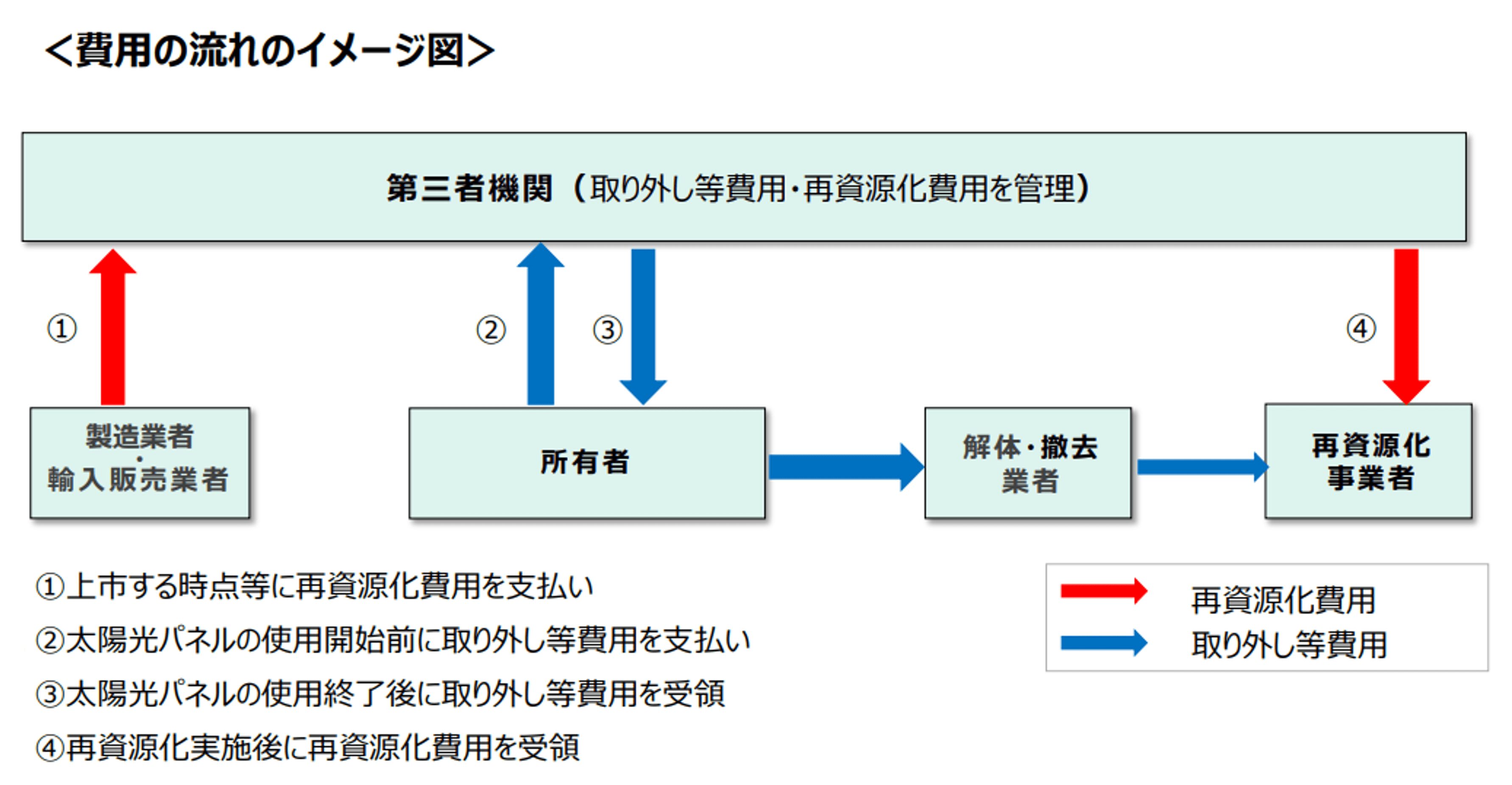

- 費用を第三者機関へ預託し、取り外し等の実施に際して所有者が費用を受領する仕組みとする

再資源化費用

製造業者は製品の情報を最も多く保有する立場にあり、適正・効率的な再資源化の実施が期待されることや易分解性・環境配慮設計を行う経済的インセンティブが生じやすいことから、個別リサイクル法では製品の再資源化について責任を果たすこととされています。

一方で、太陽光パネルは使用が長期間に及ぶため、再資源化の実施時に製造業者が存在しない可能性や、販売シェアが高い海外製造業者が自ら製品を回収し再資源化を実施することは困難と考えられます。

- 製造業者に対して、その果たす責任として再資源化の実施に代えて再資源化費用の負担を求める

- 海外の製造業者については費用支払いの実効性を確保が難しいことから、輸入業者に費用負担を求める

- 太陽光パネルが廃棄物として排出されるまでに確実に担保する観点から、ライフサイクルの初期段階で費用を確保しておくことが重要

- 再資源化費用は、製造業者又は輸入業者から第三者機関への支払いを求める

- 再資源化事業者が必要な費用を確実に受け取れるよう、第三者機関から再資源事業者に交付することが適当であり、確実に再資源化に充てられていることを確認する仕組みが必要

情報についての考え

使用済太陽光パネルの適正な廃棄・リサイクルへ向けて、「モノ・費用」の流れを円滑にするために、以下の情報が必要とされています。

- 適正な廃棄・リサイクルの実施に要する情報

- 再資源化の実施状況の確認に要する情報

- 使用済太陽光パネルの適切かつ遅滞ない取り外しの実施を確保する ための情報

- 廃棄・リサイクルに必要な資金の管理に要する情報

事業段階ごとに太陽光発電設備に適用される関連法令において各管理主体により把握・管理されている情報もありますが、対象外の設備については十分に把握できていないのが現状です。

適正な廃棄・リサイクルに必要な情報を把握する仕組みが必要であり、ライフサイクルの各段階において必要となる情報を国と第三者機関が管理した上で、関係者間で共有することが適当だとされています。

具体的な措置(リサイクル制度の概要)

使用済太陽光パネルの再資源化に向けた「モノ・費用・情報」についての基本的な考え方に基づき、リサイクル等を推進するための措置についての基本的な方向性が提示されています。

使用済太陽光パネルのリサイクル等の推進のための措置

排出ピークの平準化の方策として「①太陽光発電設備の長期安定電源化」により、使用済太陽光パネルの排出の抑制(リデュース)を進めることが重要とされています。

「②リユースの促進」も重要だとされており、民間企業や自治体による優良事例の横展開や、リユースパネルの適正な流通を図るための性能診断技術の向上などが有効だとされています。

また、リユースパネルを選択することでライフサイクルでの温室効果ガス削減量などへのインセンティブ付与や、公共部門での率先利用等を検討すべきとされています。

「③リサイクルの推進」に向けての具体的措置として、「リサイクルの実施体制の構築及びリサイクルの高度化」が求められ、適正に再資源化できる体制構築と確実に引き渡される仕組みなど、いくつかの具体例が示されています。

- 全国各地において適正に再資源化できる体制の構築、高度な再資源化設備の導入の後押し

- 所有者に対して使用済太陽光パネルの速やかな取り外しを求め、関連事業者に引取り・引渡し義務を課す

- 太陽光パネルの環境配慮設計を促す仕組みの検討

- 製造業者が自ら再資源化の実施責任を果たす場合にも対応できる仕組み

またリサイクルの推進には、「太陽光パネルの取り外し及び収集運搬の適正化・効率化」も必要とされており、ガラス破損防止を図るなど再資源化に支障をきたさない取り外し・収集運搬の確保、使用済太陽光パネルの集積・一時保管による収集運搬を効率化のため収集運搬等に関する基準の在り方についての検討も必要だとされています。

「④事業終了後の太陽光発電設備の放置・不法投棄対策」に向けて、再エネ特措法や廃棄物処理法等の既存制度では十分対応ができない事象への対応が求められます。

非FIT/非FIP設備を含めた取り外し等費用・再資源化費用を確保、事業の開始・廃止時期や廃棄・リサイクルの実施状況を含む太陽光発電設備の情報の共有、万が一放置が行われた際の第三者による対応時に取り外し等費用・再資源化費用が活用できる仕組みなどが挙げられます。

使用済太陽光パネルのリサイクル等に要する費用に関する措置

総論で整理された「費用についての考え方」に基づき、太陽光パネルのリサイクルに要する費用として取り外し等費用と再資源化費用に関する具体的な措置が説明されています。

取り外し等費用の確保

取り外し等費用は、所有者が太陽光パネルの使用開始前までに第三者機関に預託し、取り外し時に所有者に対して取戻しが行われます。

- 所有者は太陽光パネルの使用開始前までに、取り外し等費用を第三者機関へ預託

⇒ 既設設備についても預託の対象とすべきだが、預託時期については一定の配慮を行う

⇒ 発電事業終了後に放置・不法投棄の可能性が低いと考えられる住宅用などは預託義務の対象外とする - 再エネ特措法に基づく廃棄等費用積立制度の対象となる所有者については、引き続き同法に基づく費用確保を求める

- 所有者は確実な取り外し等を確認できる書類の提出を条件に、預託された取り外し等費用の取り戻しができる

⇒ 取り外し等費用が不足した場合、所有者の負担により不足分を補う - 取り外し等費用は、太陽光パネルの数量単位で算出

⇒ FIT/FIP制度で想定されている廃棄等費用の水準を参考

再資源化費用の確保

再資源化費用は、製造業者等が太陽光パネルの上市時に第三者機関に納付し、再資源化が実施された後に再資源化事業へ交付されます。

- 製造業者等は太陽光パネルを上市する時点に、再資源化費用を第三者機関へ納付

⇒ 事業者の適格性の審査や、納付状況を確認できる仕組みが必要 - 再資源化事業者は再資源化を実施したことを証明できる書類等の提出を条件に、再資源化費用の交付を受けることができる

⇒ 主務大臣による認定を受けた再資源化事業者が使用済太陽光パネルの再資源化を実施 - 再資源化費用は、製造等をした太陽光パネルの数量単位(重量など)に、一定の単価を乗じることで算出する

⇒ 再資源化に通常要する費用を基に単価を算定し、環境配慮設計による費用低減効果を勘案 - 既に設置された太陽光パネルの再資源化費用も担保する必要

- 費用低減のインセンティブのため、再資源化に要する実額ではなく算定された一定額を交付することを軸に検討

⇒ 一定額の交付では、求められる再資源化の水準を上回るインセンティブが不十分

使用済太陽光パネルのリサイクル等に要する情報に関する措置

使用済太陽光パネルの適正な廃棄・リサイクルに必要な情報の把握(登録)や管理について示されています。

- 適正な廃棄・リサイクルの実施に要する情報

⇒ 太陽光パネルの型式・ 含有物質等の情報について、製造業者等に登録を求める - 再資源化の実施状況の確認に要する情報

⇒ 使用済太陽光パネルの取り外し、引取り・引渡しや再資源化の実施情報の登録を求める - 使用済太陽光パネルの適切かつ遅滞ない取り外しの実施を確保するために要する情報

⇒太陽光発電設備の所在や太陽光パネルの取り外し予定などの情報について、所有者に登録を求める - 廃棄・リサイクルの実施に必要な費用の管理に要する情報

⇒ 支払義務者、支払い状況及び支払額等の情報について、製造業者等及び所有者に登録を求める

効率的な情報管理を行うため、国と第三者機関へと情報を集約し、モノと費用の情報を紐付けて管理することが適当とされています。

関係事業者の負担低減や必要な情報の網羅的な収集管理のため、既存の情報インフラとの連携やデジタル技術の活用を図り、太陽光パネルのライフサイクルに関わる関係者への情報提供が必要だとされています。

2025年度通常国会への提出見送りの背景

当初予定では、本とりまとめに基づき2025年度通常国会で太陽光パネルの義務的なリサイクル制度が法制化される予定でしたが、2025年5月13日の記者会見において、浅尾慶一郎環境相は法案の2025年度通常国会への提出を見送ると発表しています(関連トピック)。

法制化に向けて内閣法制局と議論を進めてきたものの、太陽光パネルの多様な設置形態や、廃棄・リサイクルに関する作業工程や費用の実態整理が必要だとされています。

特にリサイクル費用については、EPR(拡大生産者責任)の考え方に基づき製造事業者が費用負担とされていたものの、他リサイクル制度との整合性(※)など、根本的な論点も含めて検討が必要との指摘があったとされています。

(※自動車リサイクル法では、既設のものは所有者が費用負担するなど、考え方に相違がある)

一方で、制度的対応は喫緊の課題であり、法案の早期提出を目指すと共に、現在実施している技術開発・設備導入支援や高度リサイクル法による認定は継続して取組むとされています。

また、既設発電設備の廃棄についてはコスト低減が重要だとされており、リサイクル費用低減と処理体制構築を進めるとされています。

まとめ

太陽光発電設備の適切な廃棄・リサイクル制度の構築に向け、本合同会議では基本方針が取りまとめられ、制度案についてパブリックコメントを経た後に、最終的な制度案が取りまとめられました。

当初は2025年度通常国会での法案提出が想定されていましたが、費用負担の在り方や制度運用の実効性など検討すべき点が残っており、改めて制度化に向けて議論を進めていくとされています。

リサイクル義務化の動向は今後の進展を注視する必要がありますが、リサイクル体制の構築や技術の高度化、コスト低減の必要性は引き続き重要な課題です。

脱炭素社会の実現に向けて太陽光発電が担う役割は今後も大きく、持続的な太陽光発電の導入には地域との共生や懸念の払拭が求められます。

今後も高度なリサイクル技術の開発やコスト削減のニーズは高まると考えられ、再資源化による資源の有効活用や新たな付加価値の創出を通じた資源循環産業の発展に向け、関連する事業者は継続した取組みが期待されます。

参考資料

- 環境省

- 資源エネルギー庁:エネルギー基本計画について

- 第7次エネルギー基本計画(令和7年2月)

- 第7次エネルギー基本計画の概要

- 内閣府:循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議