国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベース素材の全体最適化実証事業の成果報告書の概要紹介

環境省は、『国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベース素材の全体最適化実証事業』の委託事業を実施しており、「太陽光パネルの長期使用・資源循環の促進及び有害物質管理を目的としたデジタル・プロダクト・パスポート(DPP)の運用効果の検証実証事業」に関する報告書(令和5年度、令和6年度)が公開されています。

本実証事業は、稼働中の太陽光パネルを対象とした長期使用やリユース・リサイクルを拡大するビジネスモデルを構築することを目的として、令和5年度から計3年間での実施が予定されています。

本トピックでは、本報告書の概要を抜粋して紹介します。

実証事業の目的・概要

太陽光パネルの大量廃棄が懸念される中、「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会(※1)」が開催され、FIT終了後の太陽光発電設備の長期稼働やリユース・リサイクルの必要性や、廃棄物処理業者への廃棄物の性状(重金属等の含有等の状況)などの情報提供の徹底が重要などが指摘されています。

他方、欧州では持続可能な製品のためのエコデザイン規則案(Ecodesign for Sustainable Products Regulation)が開始され、デジタル・プロダクト・パスポート(DPP)の概念が導入され、EU内で上市される製品は製造段階に加えて、リユース・リサイクル及び処理といった製品使用後の情報も、製品ライフサイクルのステークホルダー間で共有されることが想定されています。

太陽光パネルの長期利用化と資源循環促進に向け、本実証事業ではDPPに関する基礎調査や太陽光パネルの含有物質情報の調査、長期利用可能性の判定方法の開発など、以下の内容(※2)が実施されています。

- リサイクル推進のためのデータ不足への対応

- PVパネルの組成や含有物質の調査・・・国内に設置されている太陽光パネルの全体像把握、太陽光パネルの成分分析、リサイクル材の受入れ条件の整理など

- PVパネルのDPP構築に向けた検討・・・DPPデータ項目の整備に向けた検討、PVパネルに貼付するバーコードの検証、EUのDPPに関する基礎調査の実施など

- 長期使用に関する判断基準の不足等への対応

- 使用済PVパネルの長期使用可能性を予測する方法の確立

- 年代・製造者が異なる使用済PVパネルを混合した太陽光発電設備の設置・運転

- 事業における環境影響改善効果及びCO2排出量削減効果の評価

- リユース・リサイクル事業展開に向けた関係業界との連携構築

以下では、それぞれの内容の概要を紹介します。

※1:2023年当時、現在は義務的リサイクルの法制化に向けての議論が進行中。

※2:報告済の2年間の実施内容を便宜的に分類しているため、報告書での項目とは必ずしも整合しない。

リサイクル推進のためのデータ不足への対応 ~ PVパネルの組成や含有物質の調査

※令和5年度:2.1.1項~2.1.4項、令和6年度:2.1.2項~2.1.4項

太陽光パネルのリサイクルに関する情報伝達は、再エネ特措法で有害物質に関する情報(0.1wt%の含有有無)が公開されているものの、リサイクルの観点から部品別の含有物質濃度の情報が必要だと指摘されています。

本実証事業では、国内に設置されている太陽光パネルの全体像を把握のため、製造年・メーカー別の統計データを整理し、太陽光パネルのサンプルが入手されています。

また、リサイクル推進に必要な情報を収集・整備する目的でサンプルを用いた成分分析が実施されており、ガラスの含有量分析や溶出試験(ヒ素、アンチモンの含有量の関係)、バックシート・封止材の成分分析、セル上の電極(インターコネクタ、フィンガー線)の使用量などの分析結果がまとめられています。

国内に設置されている太陽光パネルの全体像把握

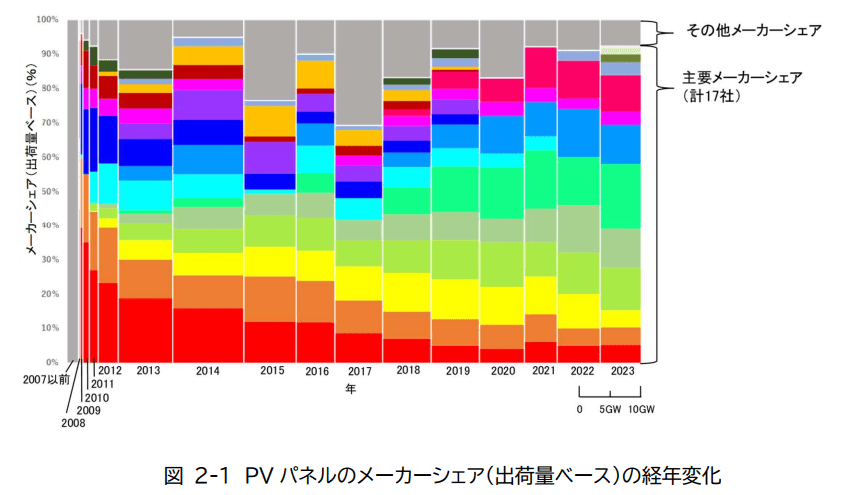

国内に設置されている太陽光パネルの全体像を把握するため、民間推計と政府統計に基づき太陽光パネルの出荷量および各年のメーカーシェアの経年変化を推計されています。

具体的なメーカー名やシェア(出荷量)の詳細は公開されていませんが、FITが開始した2012年以降に出荷量が減少しているメーカーと、逆にシェアを伸ばしているメーカーが確認されます。

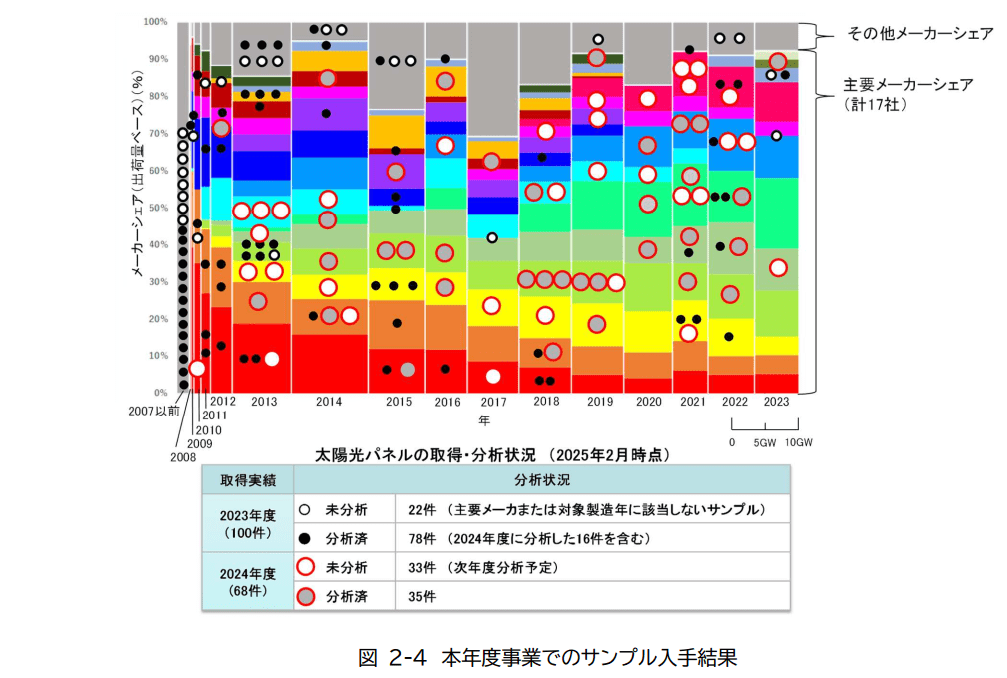

サンプルの入手に際しては年代やメーカーに偏りが無いよう考慮されており、PV CYCLE JAPAN(関連トピック)のリサイクル事業者に加え、太陽光発電所の所有者やインターネット販売事業者を通じて、2年間で計168枚の太陽光パネルのサンプルが入手されています。

これにより、実際に導入されている太陽光パネルに関する含有物質情報の調査が行うことができ、また時系列でのトレンドの変化などを把握することが可能となっています。

ガラスの成分分析

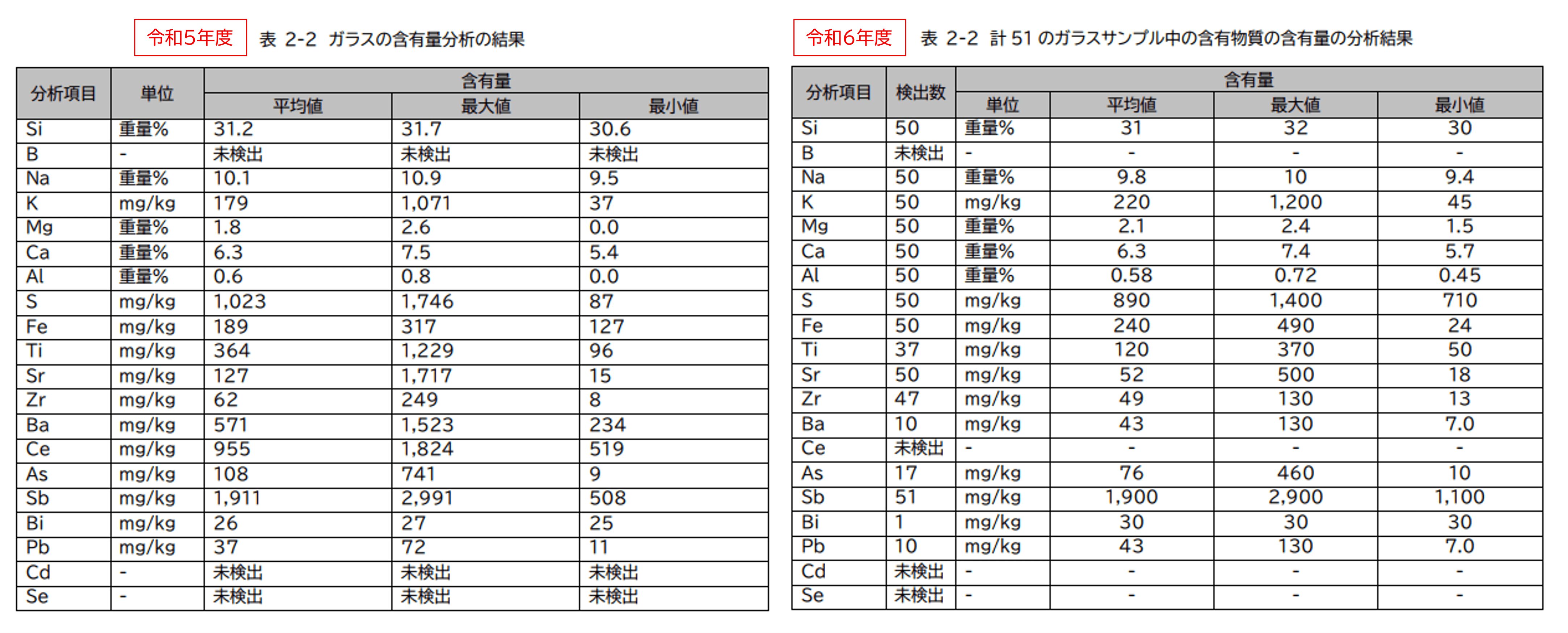

太陽光パネルのガラスは重量の半分以上を占め、ガラスの安易な埋立処分を回避し資源として再利用のために性状や成分の情報を把握する必要があります。

本事業では、蛍光X線分析装置(XRF)によるガラス中の含有物質の分析が行われています。

ほぼ全量が典型的なソーダ石灰ガラスであり、懸念されていたCdとSeは未検出となっています。

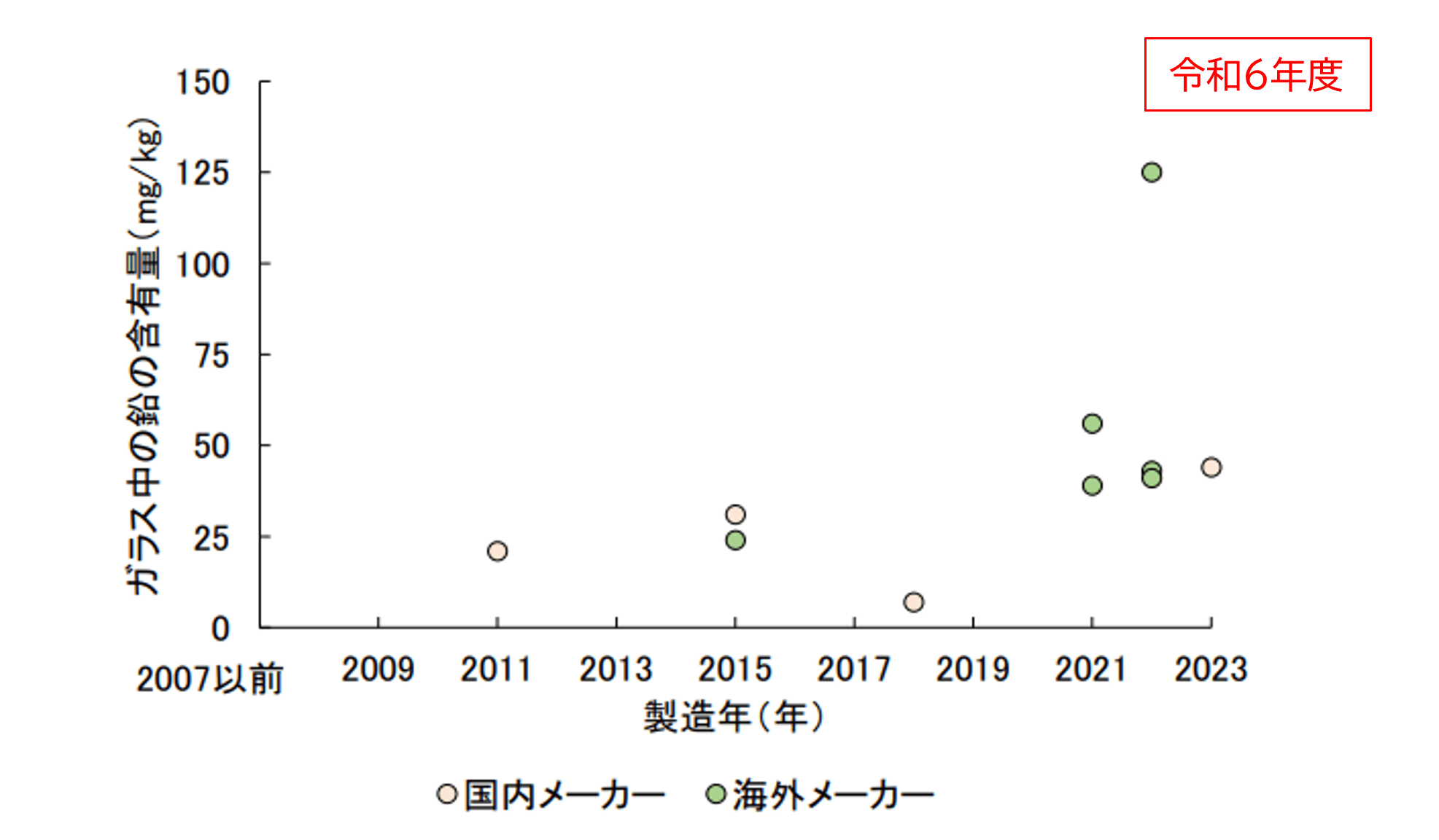

Pbについては、殆どが100mg/kg以下となっているものの、令和6年度の分析では1サンプルで130mg/kgとなっており、主に2021年以降に製造された太陽光パネルで検出される傾向が確認されています。

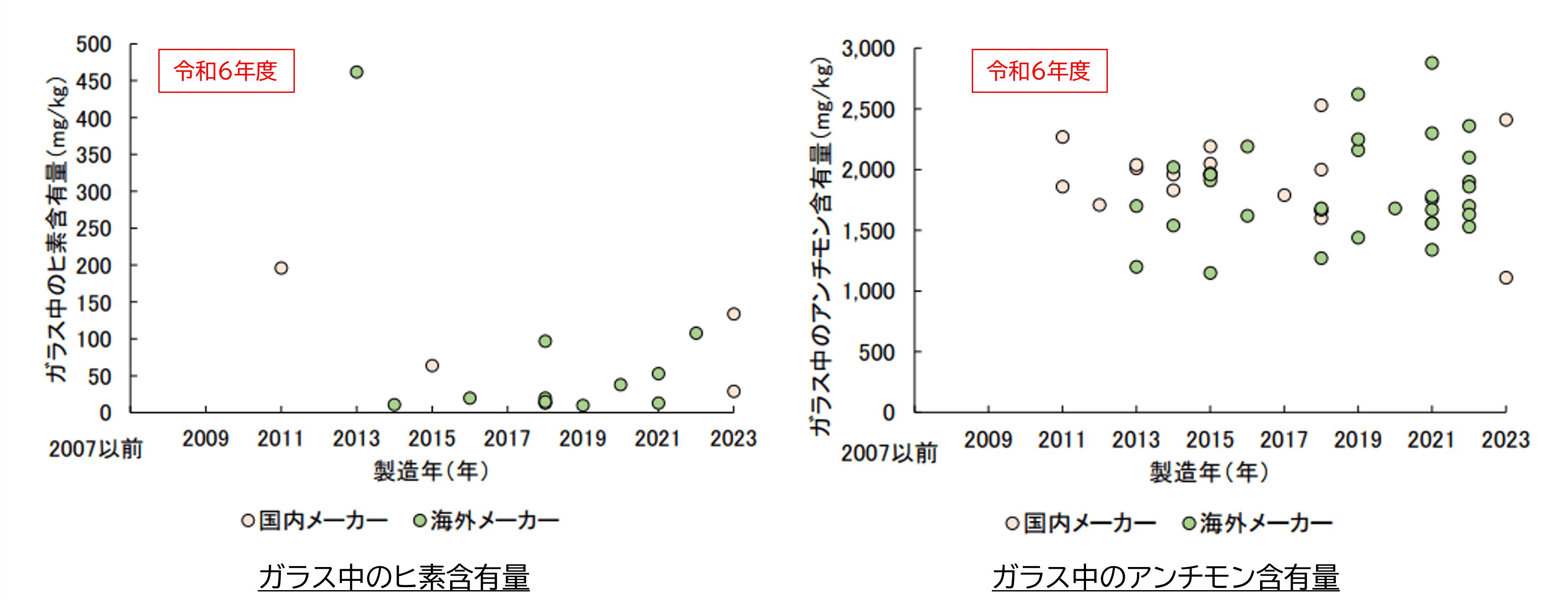

AsとSbは多くのサンプルで検出されており、メーカーと製造年の偏りは見られていません。

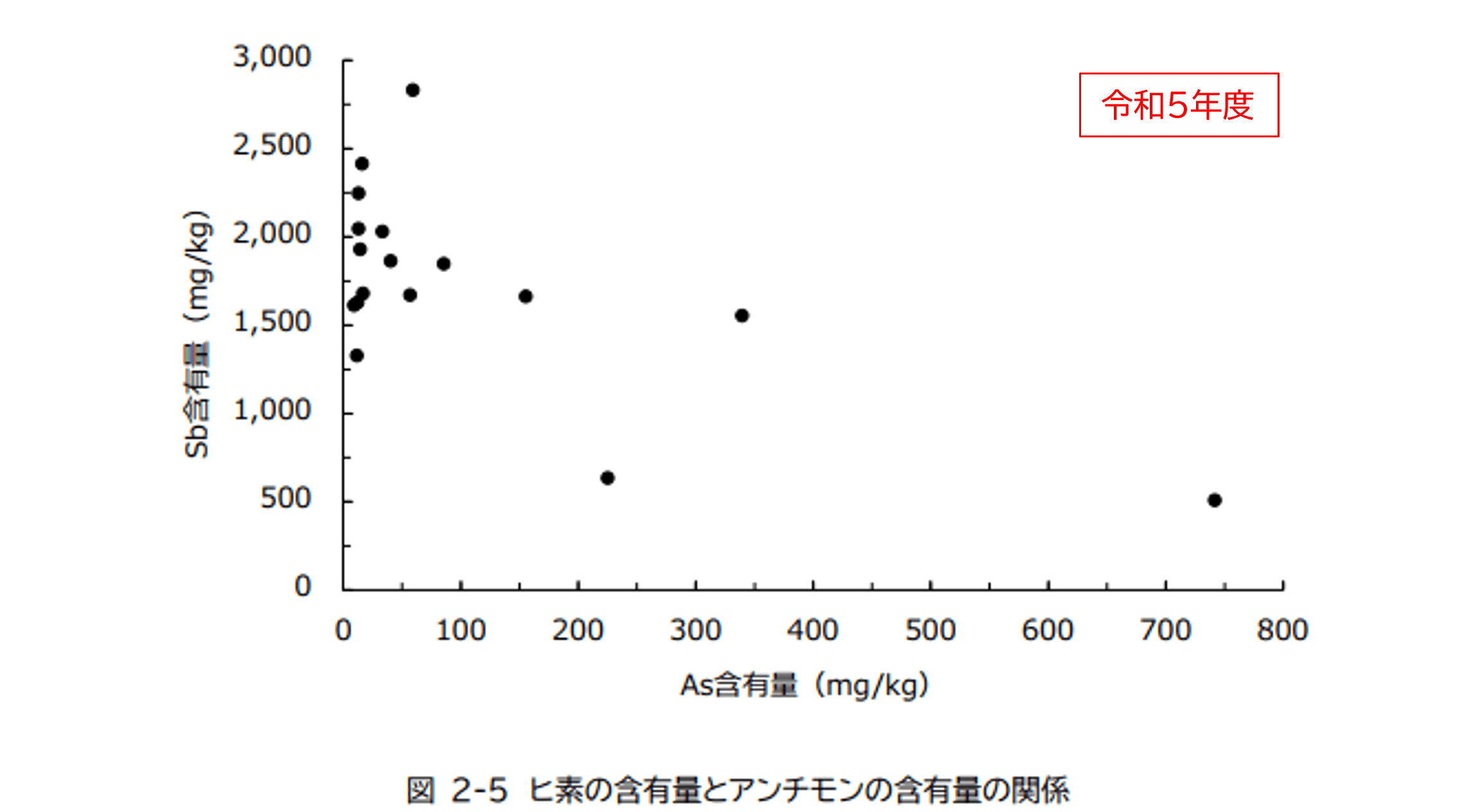

また令和5年度の調査ではアンチモンの含有量が少ないガラスには多くのヒ素が含有されている可能性が示唆されています。

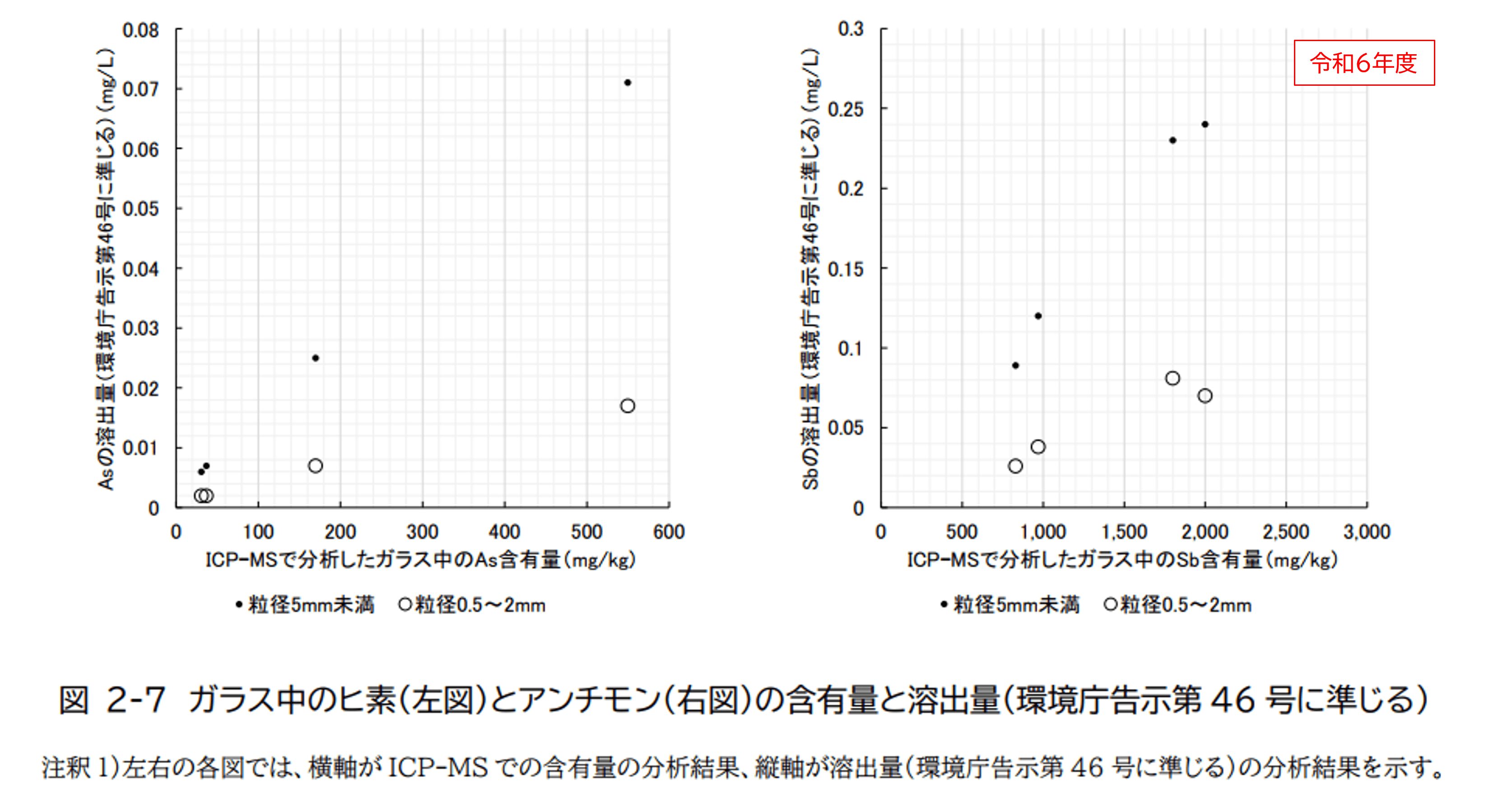

令和6年度では4種類のサンプルを対象にヒ素・アンチモンの含有量と溶出量の関係が分析されており、それぞれの溶出量は含有量と正の相関が確認されています。また、ガラスの粒径が小さい程、溶出量が大きくなっており、粒径に応じた溶出量を推計でき得るとされています。

一部の溶出試験では、ヒ素の土壌環境基準は0.01mg/L、またはアンチモンについては公共用水域の要監視項目の指針値0.02mg/Lを超える結果となっており、ガラスを使用する場所により基準を超過する可能性が示唆されています。

その他、有害物質の判別における蛍光X線分析装置(XRF)の有効性を検討のため誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)との比較や、

熱処理による溶出特性の変化(加熱後のヒ素とアンチモンの含有量と溶出量の変化)の調査も実施されています。

樹脂類(バックシート、封止材)の成分分析

太陽光パネルに使用される部材の選択はメーカー判断に委ねられており、詳細情報の開示はされていません。

今後、欧州でのDPP化では素材構成の情報も求められることが予測されるものの、国内での適正なリサイクルに際して情報が不足することが懸念があり、太陽光パネルの部材構成を把握のため本事業では樹脂部分の分析が実施されています。

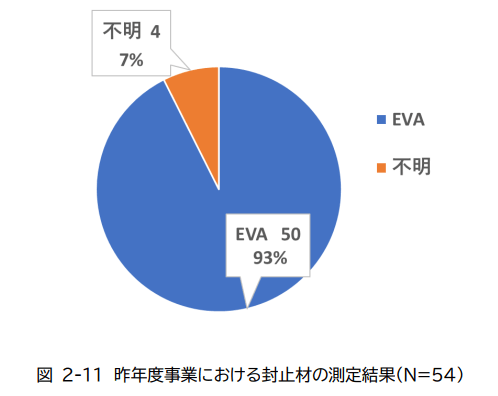

封止材の成分分析として、令和5年度に54サンプルの分析(可搬型近赤外線分光装置およびラマン分光装置)が行われ、9割以上がEVA(エチレン-酢酸ビニル共重合体)という結果が得られています。

令和6年度には、前年度に不明であったサンプルに関して追加的な分析(熱分解-ガスクロマトグラフィー/質量分析法)が行われており、オレフィン系封止材の判定する方法の検討が必要だとされています。

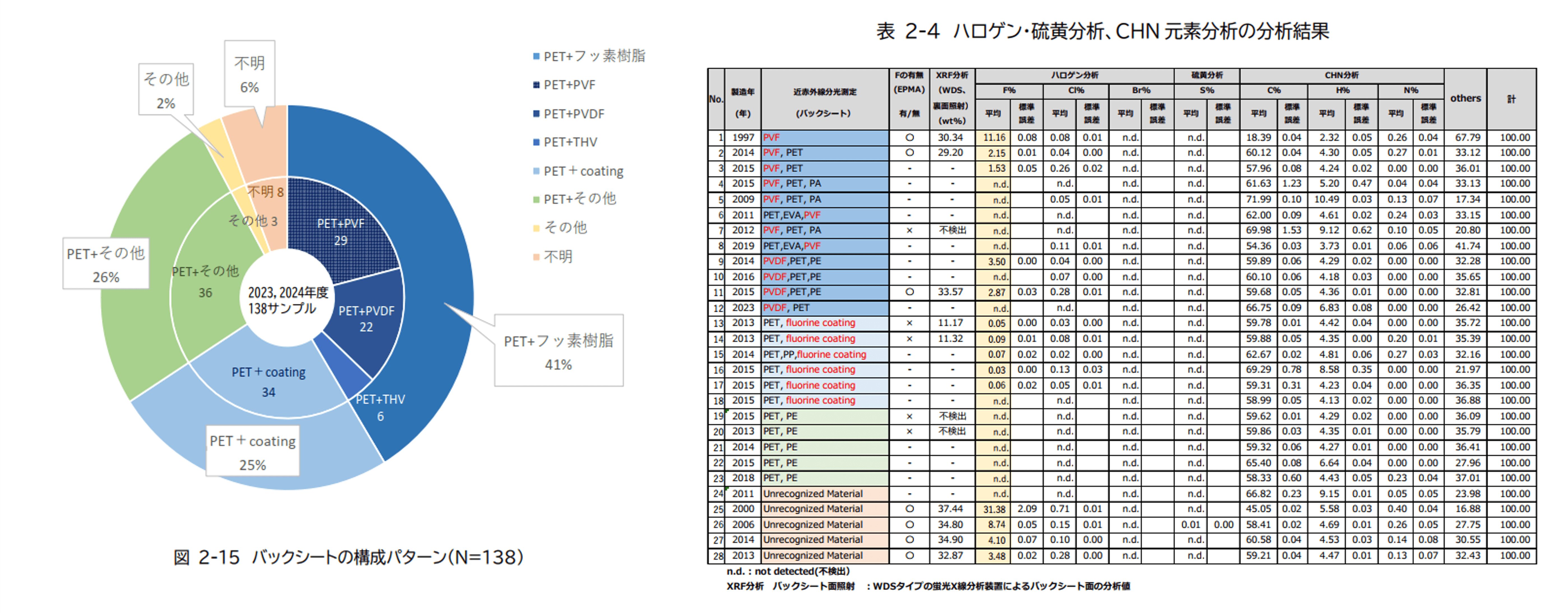

バックシートの分析では、138サンプルの成分分析(可搬型近赤外線分光装置)が行われ、PETとフッ素樹脂との複合素材が41%、PETとフッ素コーティングが25%とフッ素系の材料が約2/3を占める結果が得られています。

また、フッ素含有量に関しても、28サンプルの定量的分析が行われています。

セル上の電極(インターコネクタ、フィンガー線)の成分分析

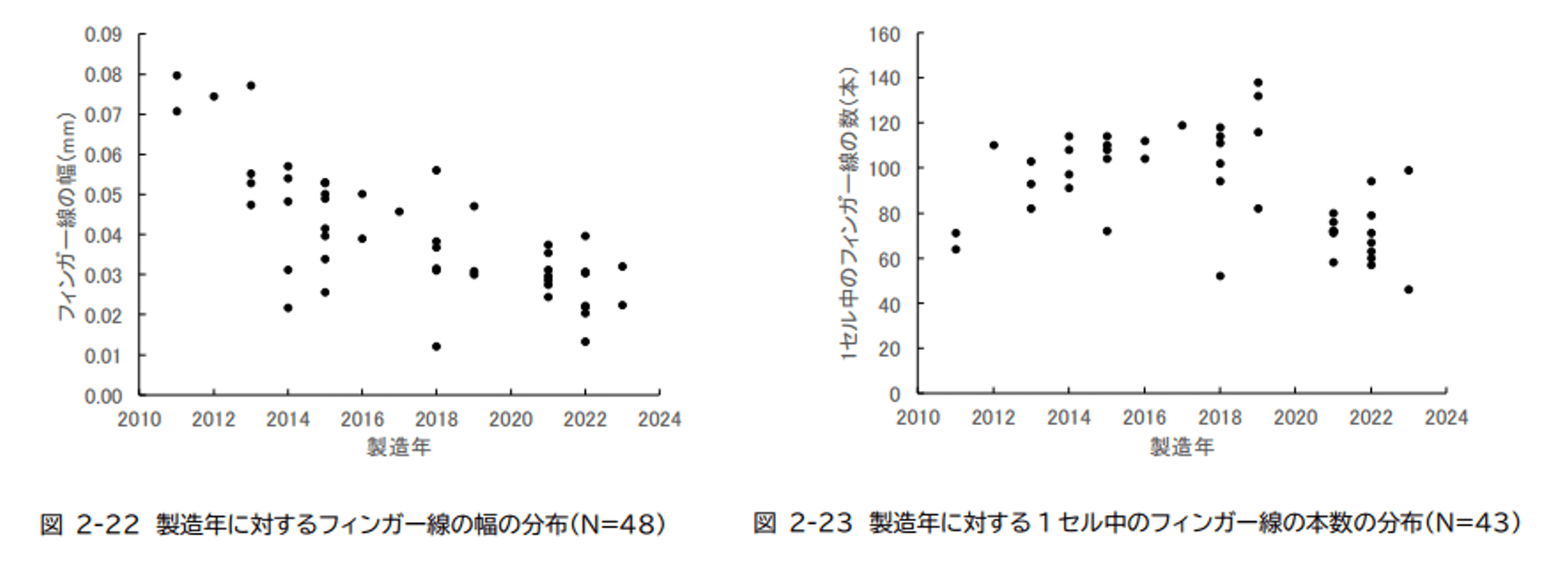

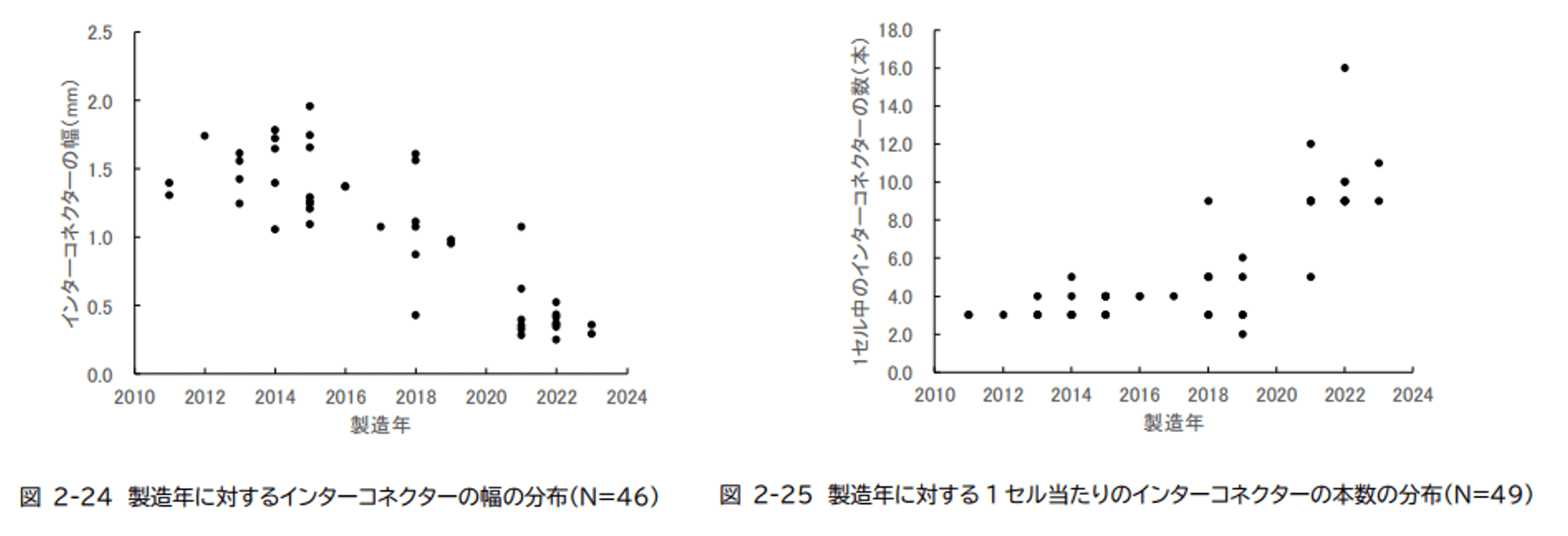

セル上の電極に含まれる成分を把握するため、セルの大きさ、表面電極を構成するインタコネクタやフィンガー線の本数や断面積、およびインターコネクタの接合素材の成分分析が行われています。

セルの大きさや、インタコネクタ・フィンガー線のサイズ(幅や本数)は製造年でのトレンドが見られ、これらの組み合わせから太陽光パネルの製造年や長期試用の可能性が示唆されています。

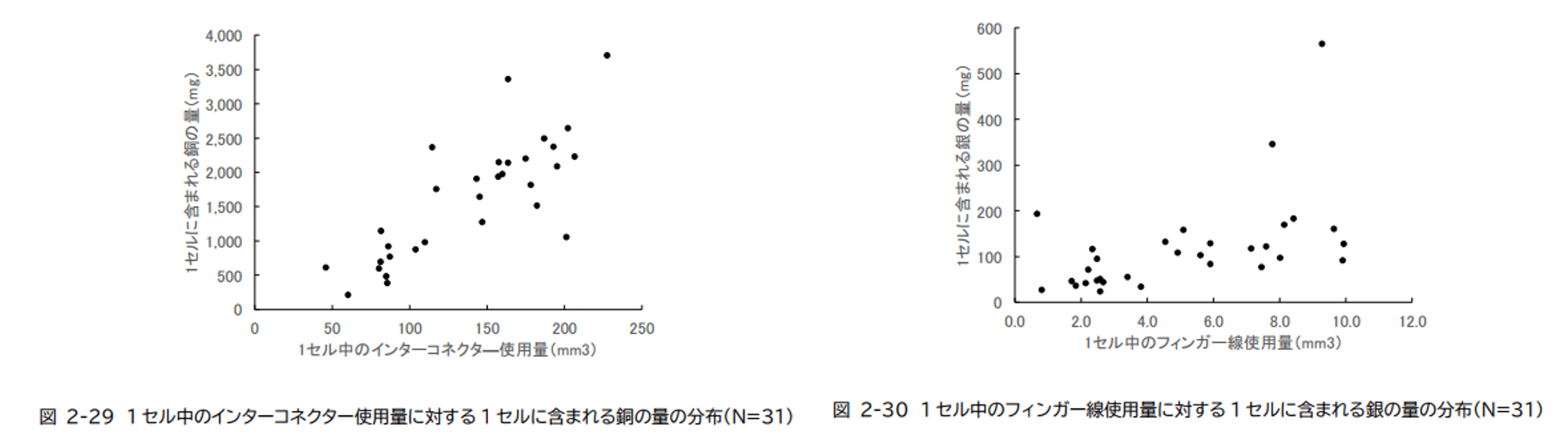

また、セル上の電極の使用量と銀・銅の含有量には、正の相関が見られるとされています。

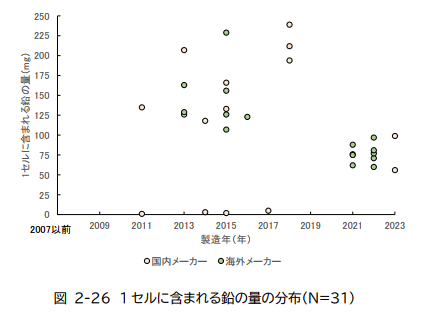

インターコネクターのはんだ成分に鉛が含まれており、セルに含まれる鉛の含有量が定量されています。鉛フリーはんだが使用されているセルを除けば、鉛の含有量に国内メーカーと海外メーカーの差は見られません。

なお、鉛フリーはんだにも関わらず微量の鉛が検出されており、フィンガー電極のを形成する銀ペーストに含まれる可能性が指摘されています。

リサイクル推進のためのデータ不足への対応 ~ 太陽光パネルのDPP構築に向けた検討

※令和5年度:2.1.6項/2.2項/5章、令和6年度:2.2項

欧州では、エコデザインに関する指令(ErP 指令)が廃止され、持続可能な製品のためのエコデザイン規則案(Ecodesign for Sustainable Products Regulation(ESPR)の開始に伴い、デジタル・プロダクト・パスポート(Digital Product Passport、DPP)が導入されるとされています。DPPでは製品の製造段階における情報に加えて長期使用・リユース・リサイクル及び適正処理といった製品使用後の情報も、製品ライフサイクルのステークホルダー間で共有することが想定されています。

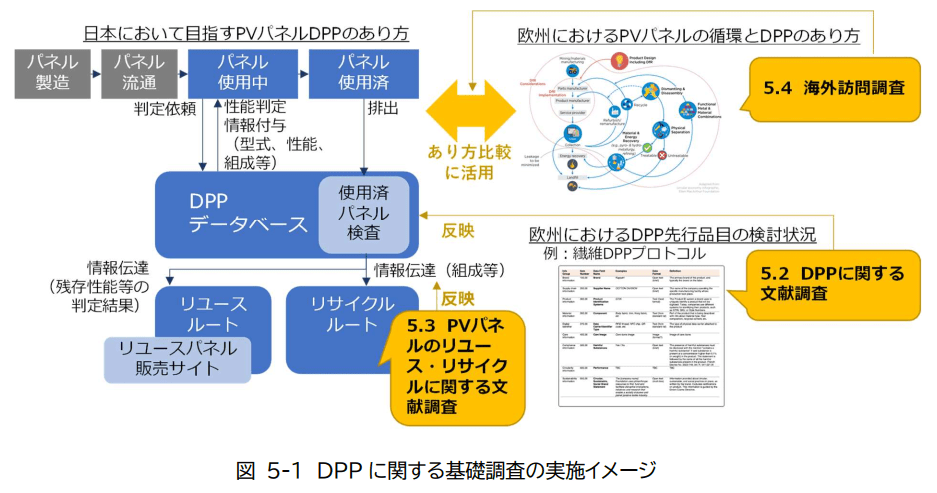

今後、太陽光パネルにおいてもDPPが波及すると考えられており、本実証事業では太陽光パネルの長期使用・リユース・リサイクルを拡大するビジネスモデルを構築するため、DPPの構築・運用を想定して以下の調査や検証が実施されています。

- リサイクル推進に必要なDPPで考慮される情報要件項目の整備

- ステークホルダー間でのDPPデータの連携方法の検証

- EUのDPPに関する基礎調査

リサイクル推進に必要なDPPで考慮される情報要件項目の整備

太陽光パネルのDPPで必要となる情報・要件を整理するため、以下の調査・検討が実施されています。

- EUにおける太陽光パネルのDDPの事例調査

- 太陽光パネルのカタログ掲載項目の調査

- DPPデータ項目の検討

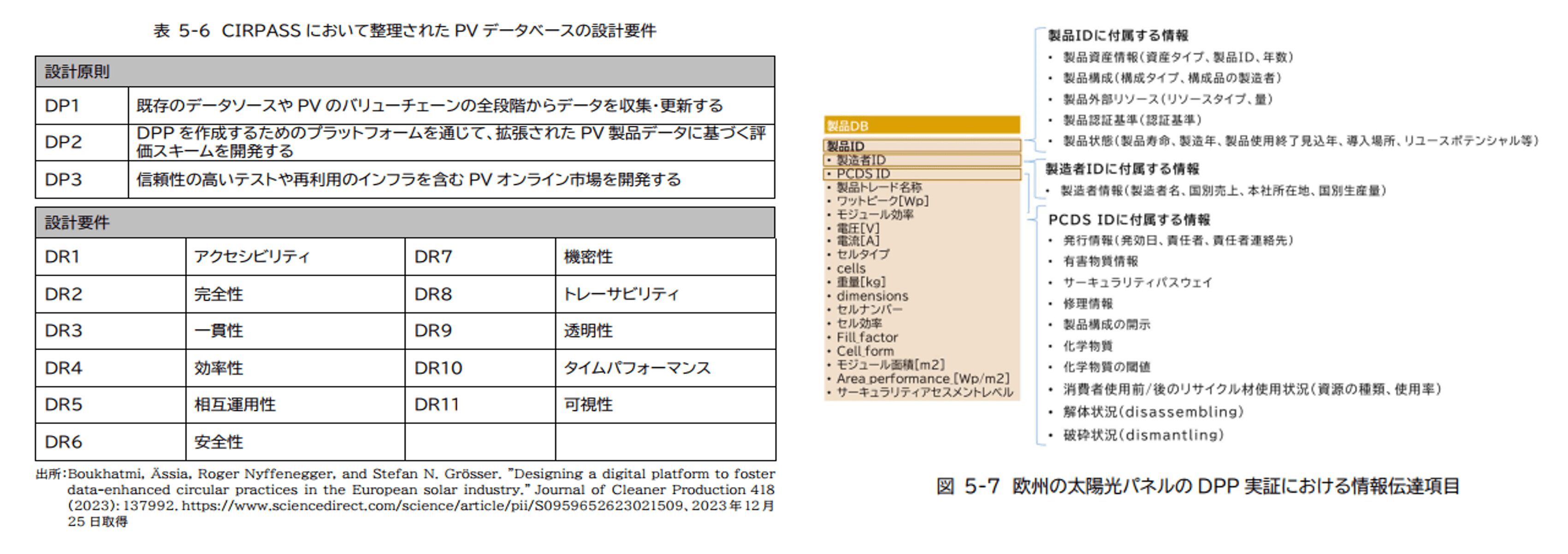

EUにおける事例調査では、太陽光パネルのデータ連携に関して原則・設計要件や伝達項目案が整理されています。

DPPに実装されるべき情報の原則と太陽光パネルのカタログデータを比較し、公開情報だけではリサイクル促進で重要となる含有物質の情報などは入手できないとされています。

また、国が進めるリサイクル義務化の議論や実際の処理工程を念頭に、「有害物質の部品単位の場所や濃度範囲」や「4種類の有害物質以外の情報」、「製品の安全な使用や解体に関する情報」なども対象にすることが重要だとされています。

- 製品が含有する懸念物質の名称

- 製品中の懸念物質の場所

- 製品、その主要構成部品または予備部品のレベルにおける、懸念物質の濃度、最高濃度または濃度範囲

- 製品の安全な使用のための適切な指示

- 解体に関する情報

ステークホルダー間でのDPPデータの連携方法の検証

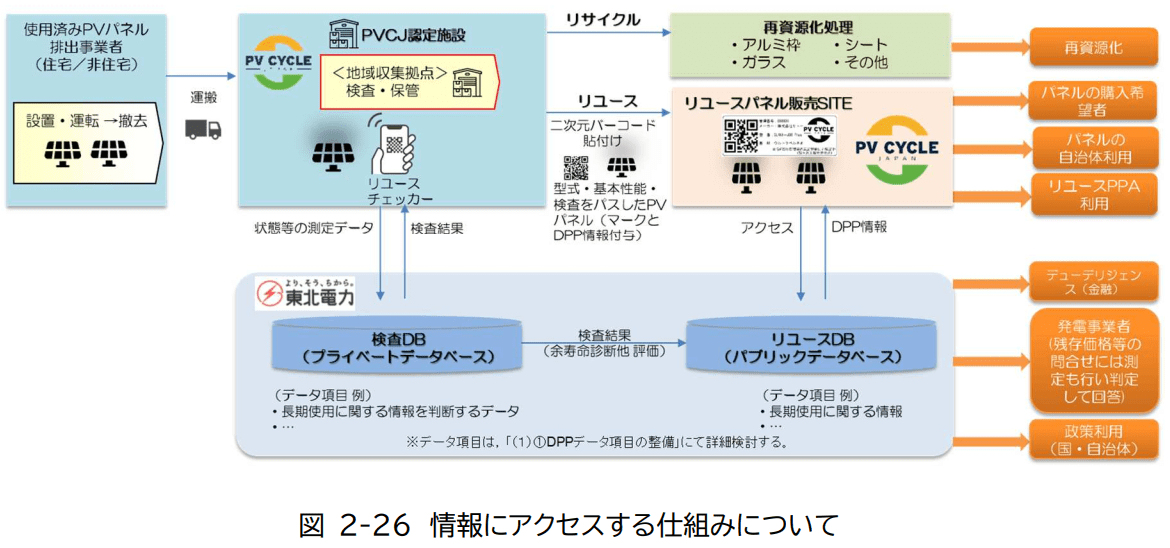

太陽光パネルの情報をステークホルダー間で連携するには、DPPの情報を保管・管理するデータベースに加えて、実際の太陽光パネルと紐づけた上で、これら情報をデータベースと入出力する必要があります。

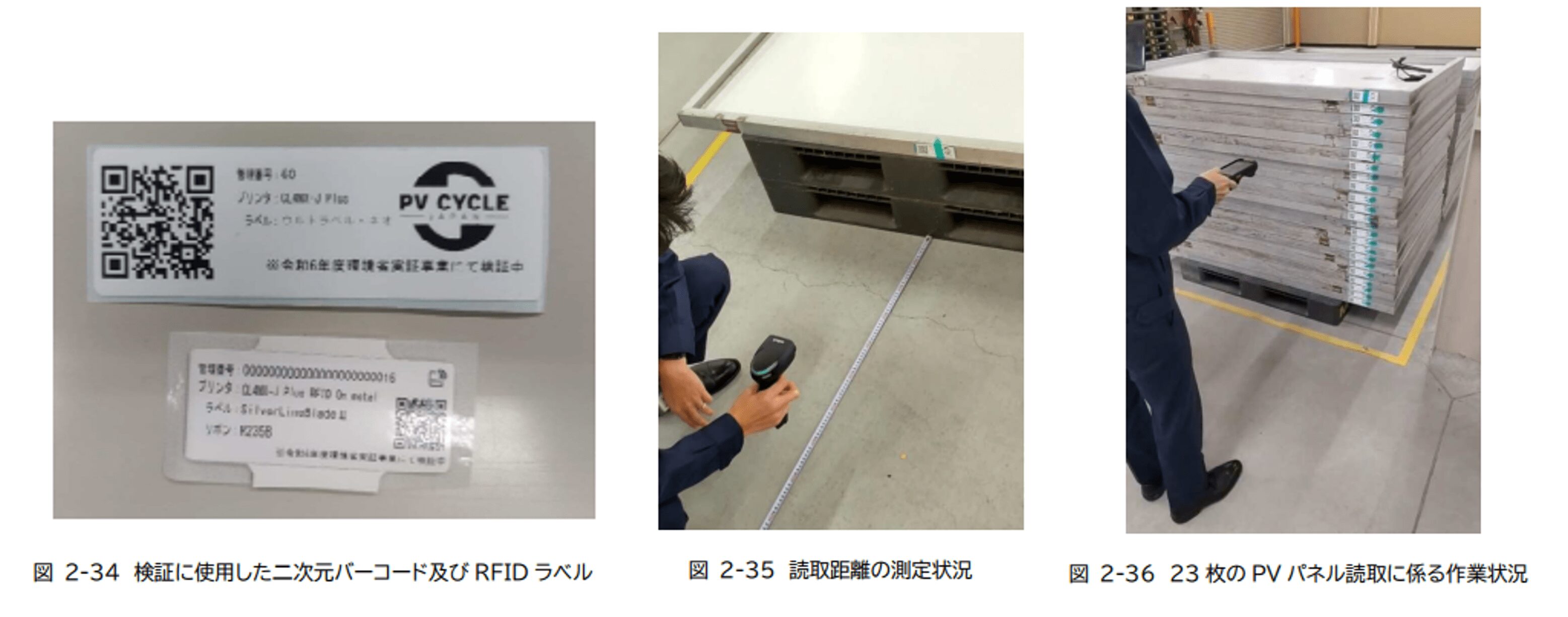

本実証では、二次元バーコード(QRコード)を用いた太陽光パネルのDPP管理・運用の実証が行われています。

- ステークホルダー間でのDPPデータの連携方法の検証

- 二次元バーコードに付与する太陽光パネルのデータ、物理的仕様の検討

- 太陽光パネルに貼付する二次元バーコードラベルの実用性の検証

- 情報にアクセスする方法の構築・検証

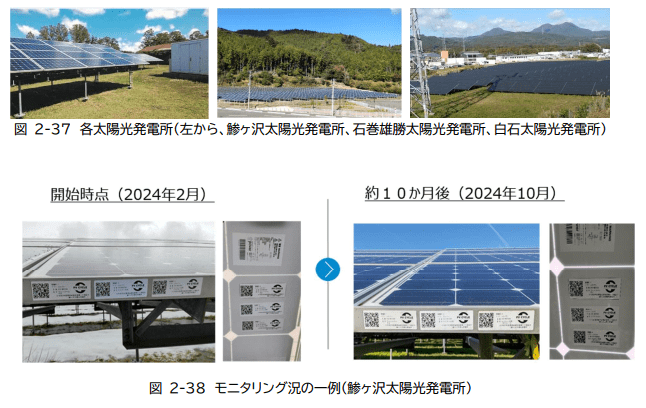

バーコードラベルの実際の太陽光発電設備での耐久性確認やラボでの加速劣化試験、バーコード読取機器を使用した作業性の検証などが行われています。

EUのDPPに関する基礎調査

EUで先行してDPP導入議論が進む蓄電池、衣類、建設材料の状況に関して文献調査が行われています。

太陽光パネルに関しても廃棄・リサイクルの現状やDPPの実装に向けた取組みに関する文献調査に加えて、海外訪問調査による関係者へのヒアリングや意見交換が実施されています。

- EUのDPPに関する文献調査

- 海外訪問調査(EUにおけるPVパネルのDPP動向調査)

- 国内のPVパネルのリユース・リサイクルに関する既往文献調査と課題整理

長期使用に関する判断基準の不足等への対応

※令和5年度:3章、令和6年度:3章

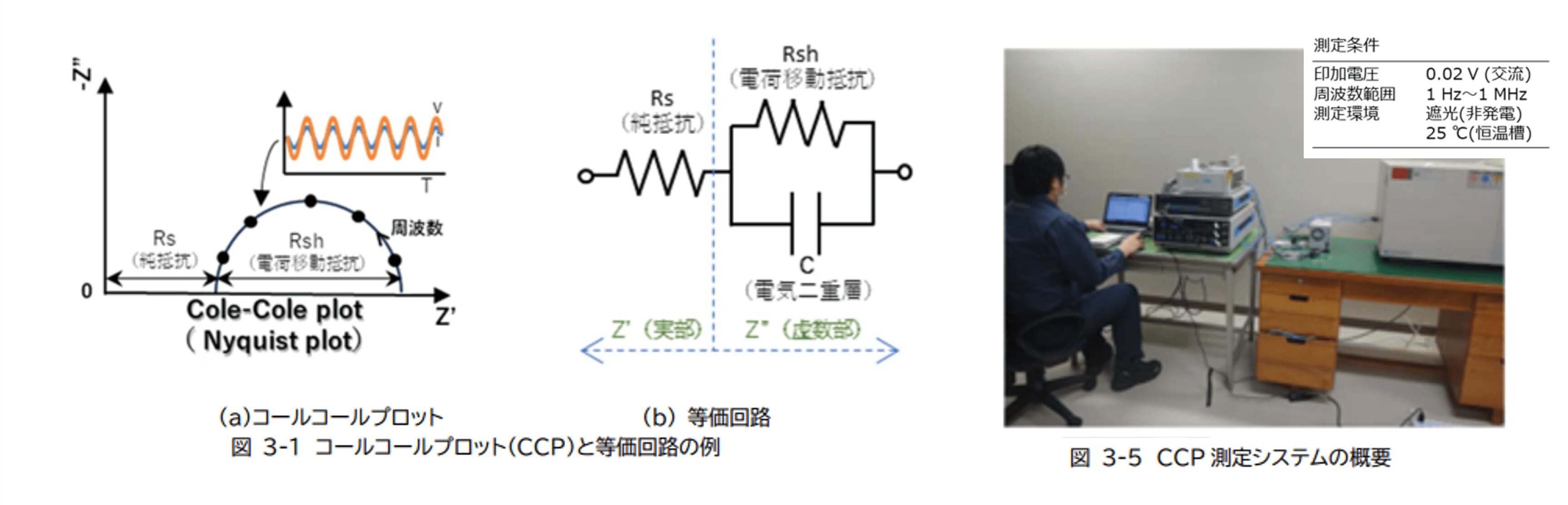

使用済太陽光パネルの検査技術は一般にはIV検査やEL検査、インピーダンス測定等が用いられており、「太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン」でも示されています。これらの方法は、大型機器を使用し検査・測定時点での使用可能性は正確に判定できる一方、使用済太陽光パネルの材料の劣化度合いの評価が難しいとされています。

本実証事業では、交流インピーダンス法(電気化学的インピーダンス測定法、コールコールプロット)を用いた劣化度合いの解析手法の検証が行われ、より簡便な方法で正常動作性の検査と総合的に評価可能な劣化予測モデルの構築が検討されています。

併せて、発生枚数や型式が揃わずに利用されていない太陽光パネルのリユース促進を図る目的で、メーカー・型式の異なるリユースパネルを用いて太陽光発電所の設置・運転を通じて、リユース太陽光発電所に係る技術的課題の検証が進められています。

事業における環境影響改善効果及びCO2排出量削減効果の評価

※令和5年度:4章、令和6年度:5章

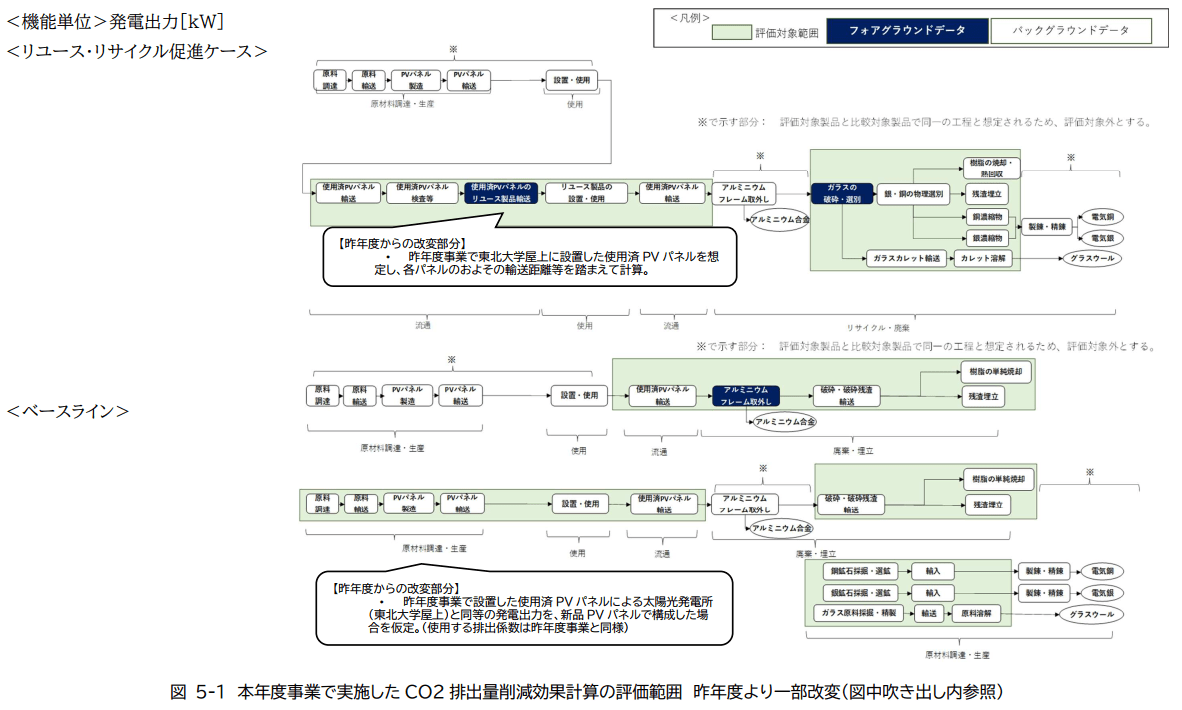

太陽光パネルの長期使用やリユースによる新規太陽光パネル製造量の減少、国内でのリサイクル活性化による資源循環及び適正処理推進への貢献、CO2排出量削減などの環境影響改善効果が期待されます。

本実証事業ではCO2排出量削減効果の評価手法の検討に際して太陽光パネルのライフサイクルアセスメント(LCA)に関する文献調査や有識者等へのヒアリングが行われており、加えて最終処分量や資源循環利用量等の評価が実施されています。

また、太陽光パネルだけでなく、太陽光発電設備を構成するインバーターやコントローラ等の周辺設備に関する評価方法の文献調査も行われています。

リユース・リサイクル事業展開に向けた関係業界との連携構築

※令和6年度:4章

使用済太陽光パネルのリユース・リサイクル事業の具体化に向け、関係業界(中間処理業者、ガラスメーカー、非鉄金属、金融)と意見交換が実施されています。

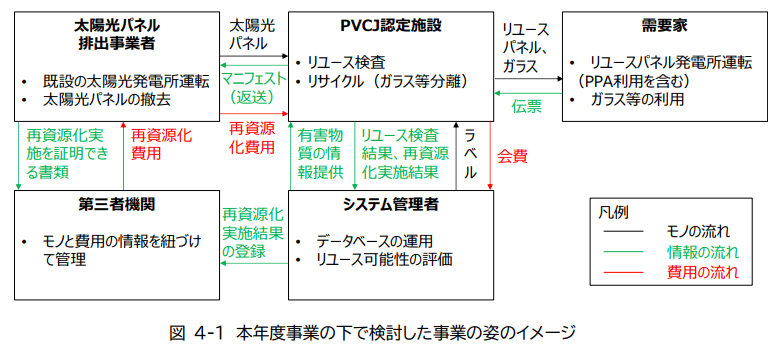

意見交換の結果と「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について(案)(環境省、2024年12月)」を踏まえ、本事業のビジネスモデルのイメージが具体化されています。

まとめ

平成25年度の環境省「使用済再生可能エネルギー設備のリユース・リサイクル・適正処分に関する調査」以降、太陽光パネルの含有物質に関する横断的な調査は行われていませんでした。本実証事業では、その後の技術や市場の最新動向を踏まえた、太陽光パネルの含有物質に関する新たな調査結果が報告されています。

太陽光パネルのリサイクル義務化に向けた議論の中では、太陽光パネルの含まれる物質情報の取り扱いも重要な論点となっており、今後は国内でもDPPの様な情報管理・伝達の仕組みが求められる可能性があります。

今後のリサイクル制度構築や事業化を進める上で、本実証事業で得られた成果や知見が有効に活用されることが期待されます。

参考資料

- 環境省:低炭素型3R技術・システム実証事業の成果等について | 国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベース素材の全体最適化実証事業